14

FALTER 23/22

HEUR EKA 3/22 : Ö FG W I SSEN SC H A F T SV E R M I TT LU N G

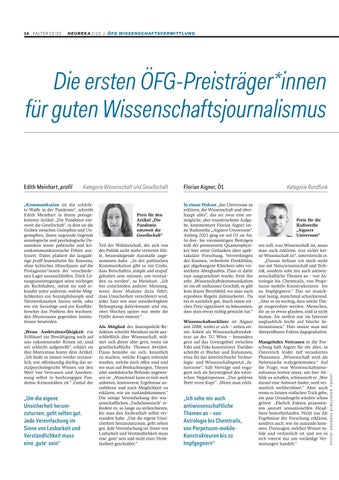

Die ersten ÖFG-Preisträger*innen für guten Wissenschaftsjournalismus Kategorie Wissenschaft und Gesellschaft

„Kommunikation ist die schärfste Waffe in der Pandemie“, schreibt Edith Meinhart in ihrem preisgekrönten Artikel „Die Pandemie entzweit die Gesellschaft“, in dem sie die Gräben zwischen Geimpften und Ungeimpften, ihnen zugrunde liegende soziologische und psychologische Dynamiken sowie politische und krisenkommunikatorische Fehler analysiert. Dabei plädiert die langjährige profil-Journalistin für Konsens, ohne kritisches Hinschauen auf die Protagonist*innen der verschiedenen Lager auszuschließen. Doch Lösungsanstrengungen seien wichtiger als Rechthaben, meint sie und erkundet unter anderem, welche Möglichkeiten ein Sozialphilosoph und Netzwerkanalyst hierzu sieht, oder wie ein Soziologe und ein Konfliktforscher das Problem des wachsenden Misstrauens gegenüber Institutionen beurteilen. „Wenn Ambivalenzfähigkeit ein Schlüssel zur Bewältigung noch auf uns zukommender Krisen ist, sind wir schlecht aufgestellt“, erklärt sie ihre Motivation hinter dem Artikel. „Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie offenkundig dürftig das sozialpsychologische Wissen um den Wert von Vertrauen und Anerkennung selbst in hochrangigen Pandemie-Krisenstäben ist.“ Zumal der

„Um die eigene Unsicherheit herumzuturnen, geht selten gut. Jede Vereinfachung im Sinne von Lesbarkeit und Verständlichkeit muss eine ,gute‘ sein“

Preis für den Artikel „Die Pandemie entzweit die Gesellschaft“ Teil der Wählerschaft, der sich von der Politik nicht mehr vertreten fühle, beunruhigende Ausmaße angenommen habe. „In der politischen Kommunikation gibt es ein Credo, dass Botschaften ,simple and stupid‘ gehalten sein müssen, um verstanden zu werden“, so Meinhart. „Ich bin entschieden anderer Meinung, wenn diese Maxime dazu führt, dass Unsicherheit verschleiert wird, jeder Satz wie eine unwiderlegbare Behauptung daherkommt und ein, zwei Wochen später nur mehr die Hälfte davon stimmt.“ Als Mitglied der Innenpolitik-Redaktion schreibt Meinhart nicht ausschließlich über Wissenschaft, widmet sich dieser aber gern, wenn sie gesellschaftliche Themen berührt. Dann bemühe sie sich, kenntlich zu machen, welche Fragen erforscht wurden, welche noch offen sind und wo man auf Beobachtungen, Thesen oder anekdotische Befunde angewiesen ist. „Manchmal kann es sich auch anbieten, kontroverse Ergebnisse anzuführen und nach Möglichkeit zu erklären, wie sie zustandekommen.“ Die nötige Vereinfachung des wissenschaftlichen „Fachchinesisch“ erfordere es, so lange zu recherchieren, bis man den Sachverhalt selbst verstanden habe. „Um die eigene Unsicherheit herumzuturnen, geht selten gut. Jede Vereinfachung im Sinne von Lesbarkeit und Verständlichkeit muss eine ,gute‘ sein und nicht einer Denkfaulheit geschuldet.“

Florian Aigner, Ö1 In einem Podcast „das Universum zu erklären, die Wissenschaft und überhaupt alles“, das sei zwar eine unmögliche, aber wunderschöne Aufgabe, kommentiert Florian Aigner seine Radioreihe „Aigners Universum“. Anfang 2021 ging sie auf Ö1 on Air. In drei- bis vierminütigen Beiträgen teilt der promovierte Quantenphysiker hier seine Gedanken über spektakuläre Forschung, Verwerfungen des Kosmos, verbreitete Denkfehler, gut abgehangene Klischees oder versteckten Aberglauben. Dass er dafür nun ausgezeichnet wurde, freut ihn sehr. „Wissenschaftskommunikation ist ein oft mühsames Geschäft, es gibt kein klares Berufsbild, wo man nach erprobten Regeln dahinarbeitet. Da tut es natürlich gut, durch einen solchen Preis signalisiert zu bekommen, dass man etwas richtig gemacht hat.“ Wissenschaftserklärer ist Aigner seit 2008, wobei er sich – neben seiner Arbeit als Wissenschaftsredakteur an der TU Wien – besonders gern auf das Grenzgebiet zwischen Fakt und Fake konzentriert. Darüber schreibt er Bücher und Kolumnen, etwa für das österreichische Technologie- und Wissenschaftsportal „futurezone“, hält Vorträge und engagiert sich als Jurymitglied des satirischen Negativpreises „Das goldene Brett vorm Kopf “. „Wenn man erklä-

„Ich sehe mir auch antiwissenschaftliche Themen an – von Astrologie bis Chemtrails, von Perpetuum-mobileKonstrukteuren bis zu Impfgegnern“

Kategorie Rundfunk

Preis für die Radioreihe „Aigners Universum“ ren will, was Wissenschaft ist, muss man auch erklären, was sicher keine Wissenschaft ist“, unterstreicht er. „Darum befasse ich mich nicht nur mit Naturwissenschaft und Technik, sondern sehe mir auch antiwissenschaftliche Themen an – von Astrologie bis Chemtrails, von Perpetuum-mobile-Konstrukteuren bis zu Impfgegnern.“ Das sei manchmal lustig, manchmal schockierend. „Aber es ist wichtig, dass solche Dinge eingeordnet werden. Menschen, die an so etwas glauben, sind ja nicht dumm. Sie stoßen nur im Internet unglaublich leicht auf falsche Informationen.“ Hier müsse man mit überprüfbaren Fakten dagegenhalten. Mangelndes Vertrauen in die Forschung hält Aigner für ein altes, in Österreich leider tief verankertes Phänomen. „Wissenschaft wird als Nebensache wahrgenommen.“ Auf die Frage, was Wissenschaftsjournalismus leisten muss, um hier Abhilfe zu schaffen, schmunzelt er: „Wer darauf eine Antwort findet, wird vermutlich weltberühmt.“ Aber auch wenn es keinen einfachen Trick gebe, ein paar Grundregeln würden schon gelten: „Ehrlich Fakten präsentieren anstatt sensationellen Headlines hinterherlaufen. Nicht nur die Ergebnisse der Forschung erklären, sondern auch, wie sie zustande kommen. Dazusagen, welches Wissen solide und verlässlich ist und wo es sich vorerst nur um vorläufige Vermutungen handelt.“

FOTOS: ANDREAS KOBLINGER, PRIVAT

Edith Meinhart, profil