3 minute read

Fragestellungen

lich der Alpen«17 bilden eine erkenntnisreiche Grundlage für die vorliegende Arbeit. Aber beispielsweise auch die Kataloge der Museen in Prag, Breslau, Lübeck, Nürnberg, Salzwedel und Chemnitz18 sind unerlässliche Hilfsmittel und eröffnen die Möglichkeit der aufbauenden Recherche und vergleichenden Forschung.

Bis jetzt liegt der Forschung keine systematische Bearbeitung der mittelalterlichen Retabel, Andachtsbilder und Kruzifixe für das gesamte Gebiet der Niederlausitz vor.19 Die große Ausnahme bildet der hervorragende Katalog zur Wandmalerei.20

Advertisement

Fragestellungen

Von der Substanzsicherung als Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit abgesehen, ergeben sich zwangsläufig dutzende Fragen und Wege, die es zu erforschen gilt. Einige wenige können vielleicht geklärt, der größte Teil kann nur andiskutiert werden und muss offen bleiben.

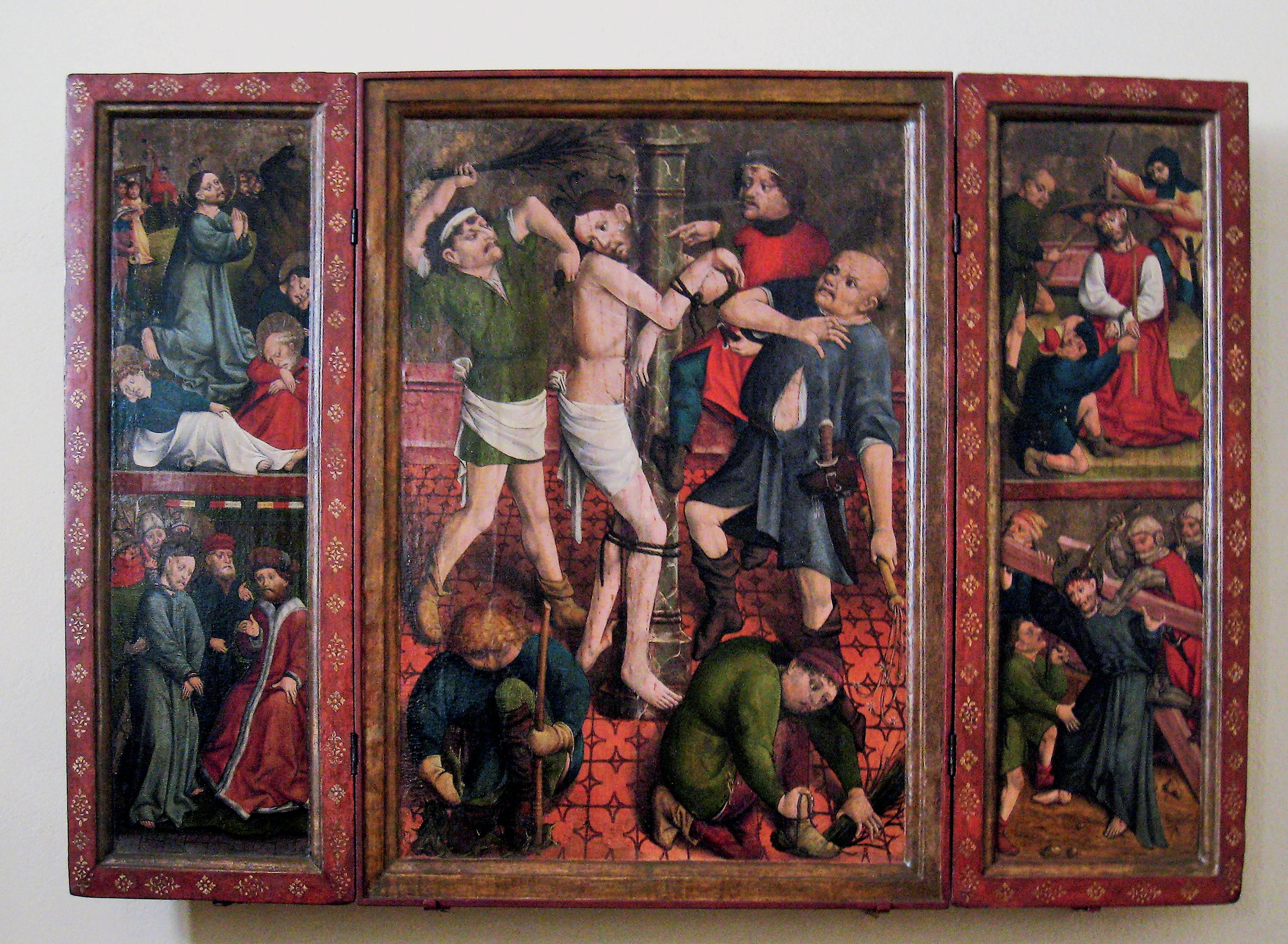

Der Niederlausitz fehlt es an Hauptwerken, die zur Rezeptionsforschung genutzt werden können. Das mittelalterliche Interieur der Stadtkirchen ist nahezu flächendeckend verloren gegangen. Lediglich aus der Stadtkirche von Senftenberg ist ein qualitätsvolles Passionstriptychon21 erhalten, das jetzt in der Klosterkirche von Doberlug aufgestellt ist. Die 1945 verbrannte Ausstattung der Beeskower Marienkirche22 kann wenigstens anhand von Fotos nachvollzogen werden. Demgegenüber ist ein verhältnis-

17 Staatliche Museen zu Berlin, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst (Hg.), bearbeitet von Kunz, Tobias: Bildwerke nördlich der Alpen 1050 bis 1380. Kritischer Bestandkatalog. Petersberg:

Michael Imhof Verlag, 2014. 18 Niedzielenko, Andrzej und Vlnas, Vít (Hg.): Schlesien – die Perle in der Krone Böhmens. Drei Blütezeiten der gegenseitigen Kunstbeziehungen. Prag: Nardodní Galerie, 2006; Guldan-Klamecka, Bożena und Ziomecka, Anna: Sztuka Na Śląsku XII-XVI W. Katalog Zbiorów. Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2003; Albrecht, Uwe (Hg.), bearbeitet von Uwe Albrecht, Jörg Rosenfeld und Christiane Saumweber: Corpus der mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein.

Band I: Hansestadt Lübeck, St. Annen-Museum. Kiel: Verlag Ludwig, 2005; Museen des Altmarkkreises

Salzwedel (Hg.), Knüvener, Peter mit Beiträgen von Witt, Detlef und Jeitner, Christa: Die mittelalterlichen

Kunstwerke des Johann-Friedrich-Danneil-Museums in Salzwedel. Sammlungskatalog. Berlin: Hendrik Bäßler Verlag, 2015; Tofahrn, Silke: Gotische Skulptur in Sachsen. Führer durch die Ausstellung im

Schloßbergmuseum Chemnitz. Mit Beiträgen von Friedrich Staemmler und Uwe Fiedler. Herausgegeben von Kunstsammlungen Chemnitz, Schloßbergmuseum Skulpturensammlung und Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Bielefeld/Leipzig: Kerber Verlag, 2009. 19 Für die Oberlausitz ist ebenfalls kein kunsthistorisches, umfassendes Überblickswerk publiziert. 20 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum (Hg.): Mittelalterliche Wandmalerei in Brandenburg. Band 1: Der Südosten – die Brandenburgische Lausitz. Worms:

Wernersche Verlagsgesellschaft, 2010. 21 Kapitel V, Kat.-Nr. 46. 22 Kapitel V, Kat.-Nr. 63, 138 und 144.

Triptychon aus Senftenberg.

mäßig reicher Bestand an mittelalterlichen Retabeln, Fragmenten von Retabeln, Heiligenfiguren und Kruzifixen in den Dorfkirchen erhalten geblieben.

Der sich aus der werkzentrierten Perspektive ergebende Überblick bietet vielleicht die Möglichkeit, Erkenntnisse zu verallgemeinern bzw. Besonderheiten zu spezifizieren. Was sagt der Vergleich der sakralen Kunstwerke miteinander über den Handel, die möglichen Importwege und die Vernetzung mit den Nachbarregionen aus? Wie groß und bedeutend waren die Städte der Niederlausitz im 14. und 15. Jahrhundert überhaupt?

Welchen Einfluss die politischen Bande und die damit verbundenen historischen Prozesse auf die Formensprache der Schnitzmeister haben, bleibt herauszustellen. Bestehen lokale Traditionen? Legen typische Stilmerkmale sogar nahe, von mehreren in den Zentren der Niederlausitz ansässigen Werkstätten auszugehen? Gibt es eine »Niederlausitzer Formensprache«? Oder werden bestimmte Motive und Modeströmungen lediglich kopiert, und nicht künstlerisch transformiert? Zur lokalen Betrachtungsweise ist der überregionale Vergleich wünschenswert.

Retabel aus Beeskow.

Welchen Heiligen werden die Altäre geweiht? Gibt es Unterschiede zwischen den Stadt- und Dorfkirchen? Lassen sich Stifter identifizieren und welche Rolle kommt ihnen bei der Wahl der Retabelprogramme zu? Können Zusammenhänge zwischen Weiheheiligen, Stiftern und Retabelprogramm hergeleitet werden?

Aus der Fülle der Fragen ergibt sich die Aufgabe, das Netzwerk aus Kommunikationsprozessen für die Region der mittelalterlichen Niederlausitz zu beleuchten und die Bündelung aus Zusammenhängen zu entflechten, um die zugrundeliegende Struktur und die konstitutiven Eigenheiten erkennen zu können.